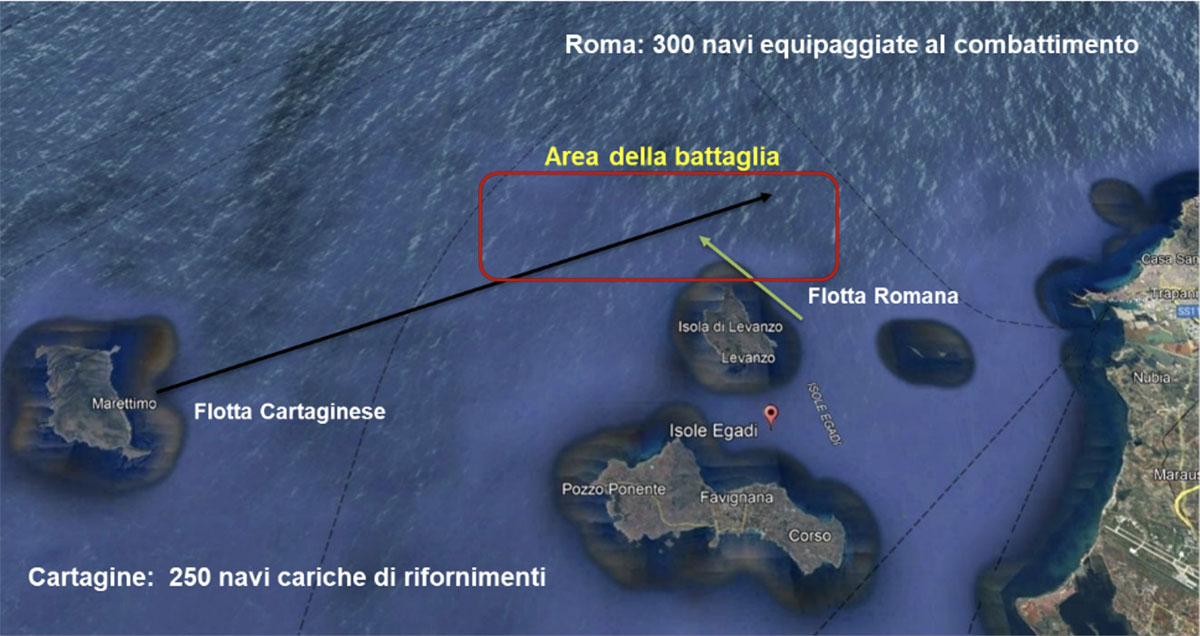

La Battaglia delle Egadi, combattuta il 10 marzo 241 a.C., fu lo scontro che concluse la Prima Guerra Punica.

Le ostilità duravano ormai da più di 20 anni e, tra successi e sconfitte, entrambe le potenze erano in crisi sia economica che militare.

L’esercito e la flotta romana assediavano l’ultimo baluardo cartaginese in Sicilia Occidentale, l’odierna Trapani ed il monte San Giuliano (Erice) ad essa collegato.

Per fiaccare e costringere alla resa la città, i romani con a capo Quinto Lutazio Catulo ebbero l’intuizione di bloccare l’arrivo di viveri e militari, ponendo un massiccio assedio da terra e da mare.

La flotta punica, comandata dall’ammiraglio Annone, che aveva, dunque, necessità di rifornire le truppe di terra, decise, all’alba del 10 marzo del 241 a. C., di muoversi da Marettimo, dove aveva fatto tappa, e passare a Nord di Capo Grosso (Levanzo) per raggiungere gli assediati sulla costa trapanese.

Quando le vedette romane, poste probabilmente sul promontorio di Levanzo, segnalarono il passaggio delle navi nemiche all’ammiraglio Quinto Lutazio Catulo, i romani tagliarono in fretta le cime delle ancore e si diressero ad intercettare la flotta cartaginese in mare, a largo di Capo Grosso, cogliendo di sorpresa l’ammiraglio cartaginese Annone.

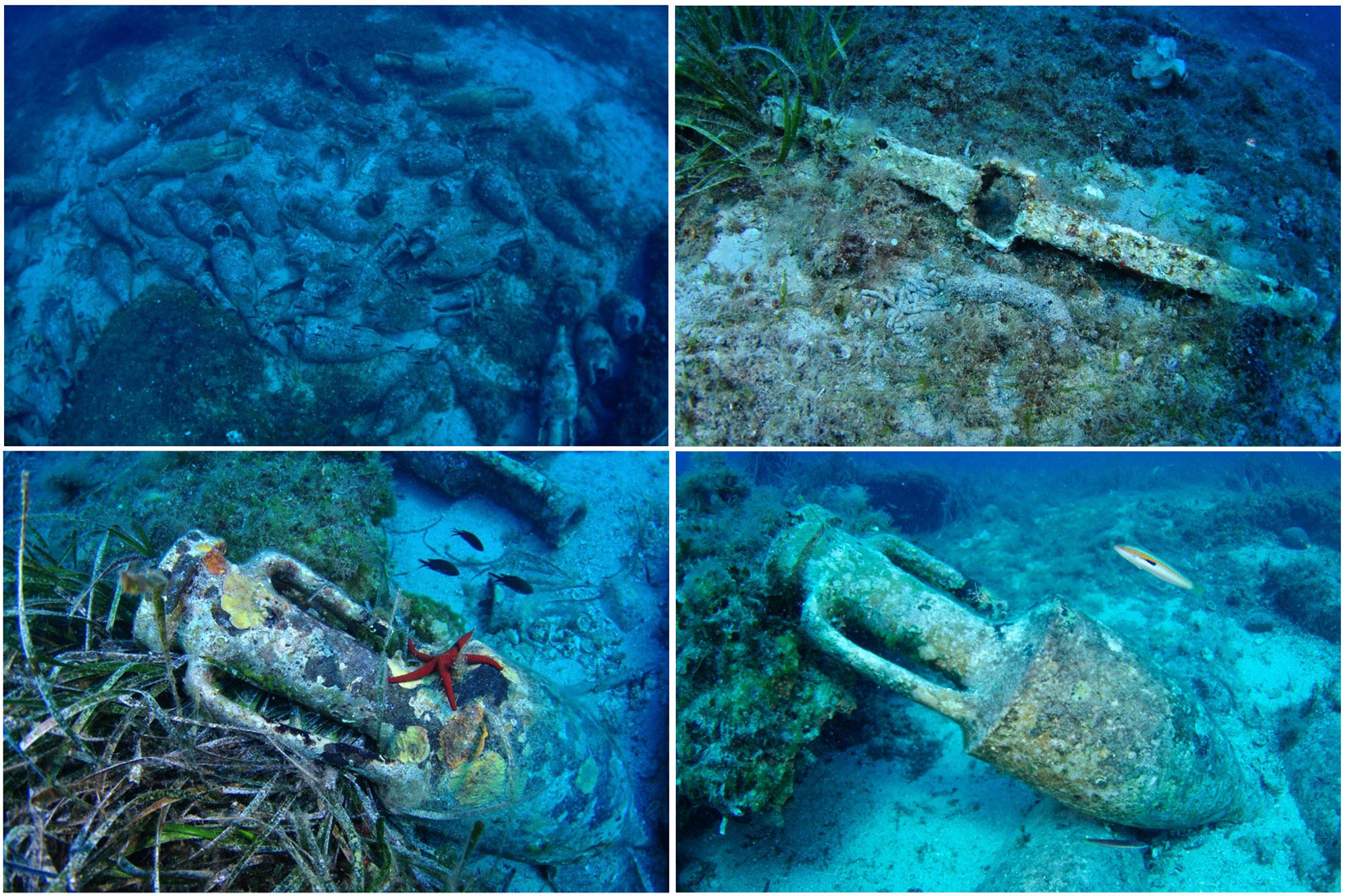

La flotta cartaginese nel panico si disunì, causando la totale disfatta come raccontato dallo storico Polibio nelle sue “Historiae”. Difficile stabilire il numero di imbarcazioni che parteciparono allo scontro, così come il numero di quelle affondate dei due schieramenti e il numero dei morti. La battaglia dovette essere molto cruenta, considerando il gran numero di rostri recuperati dai fondali.

La sconfitta fu determinante per la resa cartaginese e per il passaggio dell’egemonia sul Mediterraneo da Cartagine a Roma, come sancito dai trattati di pace successivi alla battaglia. La vittoria romana decretò la nascita della prima provincia romana, la Sicilia.

Il tonno rosso (Blue Fin Tuna), la cui presenza ha scandito per secoli la vita delle isole, è da considerarsi una delle massime risorse del territorio egadino, rappresentando la principale fonte di sostentamento per l’intera comunità. La pesca del tonno ha origini antichissime, persino le raffigurazioni rupestri presenti all’interno della Grotta del Genovese (Levanzo) risalenti al 2400-2200 a.C., fase finale dell’epoca neolitica, mostrano una figura facilmente identificabile con la sagoma di un tonno. Nel corso dei secoli la comunità delle isole Egadi è riuscita, grazie a famiglie dalle spiccate attitudini imprenditoriali, i Florio prima e i Parodi poi, a utilizzare al meglio questa risorsa. La prova evidente è il grande Stabilimento Florio delle Tonnare di Favignana e Formica, industria conserviera che ha vissuto i suoi fasti tra il XVIII ed il XIX secolo, periodo nel quale vi lavorarono circa 800 persone, le cui mansioni spaziavano dalla pesca, la tradizionale “mattanza”, all’inscatolamento del tonno, fino alla manutenzione dei vascelli, delle reti e delle strutture che compongono lo Stabilimento. Luogo di grande fascino ed esempio di archeologia industriale di alto profilo, oggi è la sede del Museo della tradizionale pesca del tonno, meta di migliaia di visitatori. Il Museo, oltre alla collezione relativa alla filiera della lavorazione del tonno, vanta al suo interno un antiquarium, dove è possibile ammirare reperti archeologici rinvenuti nei fondali delle isole Egadi (ancore ed anfore), ovverosia la sala “Sebastiano Tusa”, in onore del grande archeologo siciliano, che ha dato lustro al territorio grazie alle sue sensazionali scoperte, quali, ad esempio, il sito archeologico subacqueo della Battaglia delle Egadi.

Proprio all’interno dell’ex falegnameria dello Stabilimento è visitabile la più grande collezione di rostri, provenienti dalla sopra citata battaglia, appartenuti alle navi romane e cartaginesi che si affrontarono nel 241 a.C. a nord di Capo Grosso (Levanzo), nello scontro decisivo per la conclusione della Prima Guerra Punica, che sancì la vittoria di Roma su Cartagine e il conseguente cambio di egemonia sul Mediterraneo.

LO STABILIMENTO FLORIO – LA STORIA

Con i suoi 32 mila metri quadri, di cui 3/4 coperti, è una delle più grandi tonnare del Mediterraneo.

La famiglia Florio nel 1841 prese in affitto la tonnara per la mattanza dalla famiglia Pallavicini di Genova. Acquistate le isole di Favignana e Formica e acquisiti i diritti di pesca nel 1874, Ignazio Florio chiamò l'architetto Ernesto Basile per ampliare e ristrutturare alcune aree dello Stabilimento.

Il tonno tagliato a pezzi veniva cotto in 24 grandi caldaie, ancor oggi visibili, e, successivamente, posto ad asciugare. In un altro ampio locale si effettuava la lavorazione delle latte, mediante utilizzo di macchine e saldatrici.

Alla Esposizione universale tenutasi a Palermo tra il 1891 ed il 1892, la Florio presentò anche innovative scatolette di latta con la prima apertura a chiavetta. Con la costruzione dello stabilimento, il rinnovato impulso dato alla pesca e alla commercializzazione del tonno rosso, sui principali mercati nazionali e stranieri, fu ampiamente ripagato dal successo, sia in termini di immagine che di profitto.

Anche quando, nel ‘900, quello che era stato il più importante gruppo industriale e finanziario siciliano perdette la proprietà delle attività, lo Stabilimento Florio rimase pienamente produttivo, passando, nei primi anni Trenta, prima tra le aziende di proprietà dell'IRI e, nel 1938, nelle mani degli imprenditori genovesi Parodi.

La produzione dello Stabilimento cessò nel 1982, a causa dell’esigua presenza di tonno dovuta alla pressione esercitata dalle tonnare volanti (bandite dal 2004), con le quali i banchi di pesce venivano intercettati ancora prima di entrare nel Mediterraneo.

Nel 1991 lo Stabilimento fu acquisito dalla Regione Siciliana, che avviò i lavori di restauro, conclusi nel 2010, volti a trasformare la struttura in uno straordinario contenitore museale e centro multifunzionale.

Attorno al 150 a.C. i Romani costituirono a Marettimo un presidio militare che controllava la rotta tra Capo Bon e Roma. L’area archeologica oggi ospita il complesso monumentale noto come Case Romane.

L’insediamento presenta sia strutture romane (I a.C. - IV d.C.) dedicate al culto delle acque sia una chiesetta rurale di epoca normanna (XI-XII d.C.), costruita dai monaci Basiliani. I due edifici avevano destinazioni diverse: “case romane” ha carattere di tipo militare, giacchè da lì si ha infatti un perfetto controllo del mare, ben visibili Levanzo, Favignana e la costa di Trapani; la chiesetta bizantina ha natura religiosa.

Il castello di Punta Troia, costruito dagli arabi intorno all’anno 827, sorge sull’omonimo promontorio, annidato su scogliere a picco sul mare a più di cento metri di altezza. Nell’arco dei secoli, ha svolto funzioni difensive e carcerarie, subendo diversi ampliamenti e ristrutturazioni, fino a quando nel 1844 il re delle Due Sicilie, Ferdinando II di Borbone, ne ordinò la chiusura.

Il Castello permette la visione dell’intero versante orientale e una suggestiva veduta dei monti dell’isola. Oggi è sede del Museo comunale delle Carceri e dell’Osservatorio “Foca Monaca” dell’Area Marina Protetta.

L’area archeologica si trova a circa 15 metri di profondità, immediatamente a nord di Punta Libeccio.

In quel sito il fondale è caratterizzato da roccia in stratificazione, alternata a radure sabbiose e ghiaiose. Tra le rocce sia in qualche spaccatura naturale della roccia sia appoggiati ai fianchi rocciosi delle radure omogenee. Sei di essi sono deposti in modo piuttosto disordinato lungo un asse rettilineo, mentre i restanti due sono distanziati dagli altri, a una ventina di metri a ovest. I cannoni più lontani sono a una distanza massima di circa 30 metri. Si tratta di cannoni di un relitto settecentesco. Le loro caratteristiche e la dislocazione attuale suggeriscono che ad averli sparsi in un’area tanto estesa sia stata una deflagrazione.

È noto dalle cronache del tempo che alle Egadi erano presenti diverse basi piratesche, favorite dall’appoggio delle flotte francese e ottomana alleate contro la Spagna, per cui potrebbe trattarsi del relitto di una nave barbaresca, esplosa mentre era alla fonda nella cala, probabilmente utilizzata perché vi si poteva effettuare la manutenzione dei vascelli e al riparo da attacchi nemici.

Fonte: “Il mare delle Egadi - storia, itinerari e parchi archeologici subacquei” a cura di Sebastiano Tusa. 2005. Soprintendenza del Mare - REGIONE SICILIANA Assessorato dei beni culturali, ambientali e della pubblica istruzione Dipartimento dei beni culturali, ambientali e dell’educazione permanente. Palermo.

La nave, con ogni probabilità partita dall’area del Lazio meridionale e doppiata l’estremità occidentale della Sicilia, aveva scelto di volgere la prua verso un’imprecisata destinazione del nord passando nello specchio di mare tra Drepanum (Trapani) e Phorbantia (Levanzo). In prossimità del luogo del naufragio, la nave dovette avere una collisione con il colmo della secca a poche centinaia di metri dalla costa. È interessante ricordare che la zona del relitto si trova a poche decine di metri da Punta Altarella, dove si trovano le tracce di un pregevole stabilimento per la lavorazione del garum (salsa a base di pesce e interiora) di epoca ellenistico-romana, che quindi avvalora l’ipotesi che la nave potesse avere contatti con lo stabilimento stesso. Il relitto giace tra i 27 e i 30 metri di profondità. Si tratta dei resti del carico di anfore (una cinquantina) e di frammenti di vasellame (ceramica d’uso di bordo) a vernice nera. Con le ricerche effettuate nel 2005 ciò che resta del carico del relitto è stato interamente messo in luce. Si tratta soprattutto di anfore vinarie del tipo Dressel1B, databili al I secolo a.C. Le anfore, rivestite internamente di pece, erano adibite al trasporto del vino, ma non è escluso che, arrivate sull’isola con il loro carico di vino, potessero poi essere riutilizzate per il trasporto dei prodotti della lavorazione del pescato e del garum prodotto nello stabilimento di Punta Altarella. Nel corso degli scavi subacquei è stato identificato sulla spalla di una delle anfore un bollo parzialmente leggibile, che riporta il termine PAPIA, riferendosi con buona probabilità al nome di un’influente famiglia romana della Campania settentrionale (al confine con il Lazio), esportatrice di vino lungo molte direttrici mediterranee. In particolare, parrebbe che il bollo appartenesse a una personalità femminile di spicco della famiglia: Papia Termia, vissuta proprio intorno alla metà del I secolo a.C. (Roberto La Rocca, Il relitto di Cala Minnola, 2014)

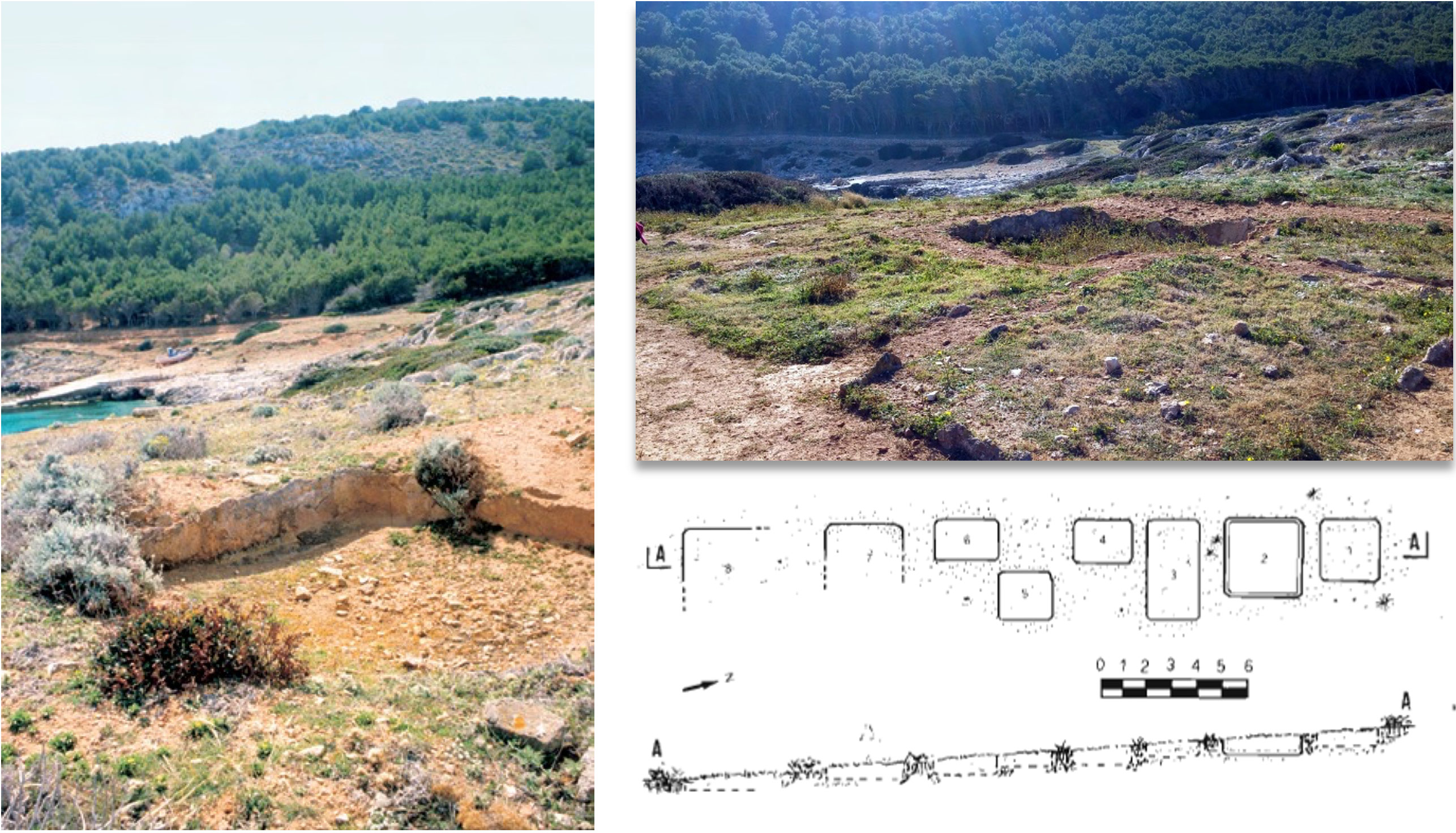

Abbiamo degli indizi corposi che ci indicano la sicura esistenza di vasti insediamenti ellenistico-romani in tutte e tre le isole dell’arcipelago. In particolare, di notevole rilevanza è lo stabilimento per la lavorazione del pesce (produzione di “garum”) che si trova sulla Punta Altarella (in ottimo stato di conservazione) scoperto casualmente da un turista nel 1977. Il garum era una salsa di pesce composta da intestini di sgombri o di tonni, talvolta mescolata con piccoli pesci interi, lasciati a macerare in vasche con il sale per circa due mesi, al calore del sole. Al termine, il prodotto era filtrato e si distingueva il «fiore» dal liquamen, di minor pregio. Il garum veniva consumato come condimento, talvolta miscelandolo con vino (oenogarum), olio (oleogarum), aceto (oxygarum), acqua (hydrogarum) e pare che I’invecchiamento ne migliorasse la qualità.

L’antico stabilimento è composto da almeno otto grandi vasche, allineate all'incirca nord-sud verso il mare, tutte di dimensioni diverse, di forma quadrangolare, rivestite in cocciopesto.

Dallo studio dei cocci d’anfora rinvenuti, è plausibile che il sito sia stato attivo nel III e nel I sec. a.C. e successivamente nel I e Il sec. d.C.

FONTE: Pesca e stabilimenti antichi per la lavorazione del pesce in Sicilia: I - S. Vito (Trapani), Cala Minnola (Levanzo), Estratto dalla Rivista SICILIA ARCHEOLOGICA, anno XV n.48 – Gianfranco Purpura, 1982.

Vasche dello stabilimento per la lavorazione del pesce di Cala Minnola nell'lsola di Levanzo (Rilievo Bergonzoli Rilucidato da Mannino).

Le grotte di Levanzo e Favignana furono ripetutamente e diffusamente abitate sin dal Pleistocene Finale o Paleolitico Superiore (a partire da circa 12.000 anni a.C.). Ma questa prima occupazione da parte dell’uomo seguiva quella da parte della fauna pleistocenica, caratterizzata dalla presenza dell’elefantino nano e altre specie estinte. In alcune zone, come il Faraglione di Favignana o la costa nord-occidentale di Levanzo, annoveriamo complessi cavernicoli di altissima valenza paletnologica, che pongono le due isole dell’arcipelago fra le “province preistoriche” più importanti d’Europa.

La rilevanza di queste caverne non è data soltanto dalla presenza della Grotta del Genovese dalle ben note manifestazioni di arte rupestre, ma anche dalla potenzialità dei depositi stratificati in esse presenti. I pochi scavi effettuati hanno evidenziato la presenza di comunità di cacciatori sin dal Paleolitico Superiore, dotati di grande abilità nella produzione di strumenti in selce inquadrabili nella tipologia della facies epigravettiana. Tali comunità si svilupparono lentamente fino ad acquisire l’agricoltura e la pastorizia tra le loro attività primarie. Questo cambiamento dovette coincidere con un grosso mutamento nella geografia dei luoghi. Siamo certi che fino all’ultima glaciazione, ovverosia la cosiddetta Wurm, Levanzo e Favignana erano legate al litorale trapanese. Sul piano archeologico, tale situazione viene rispecchiata nelle immagini incise sulle pareti della Grotta del Genovese di Levanzo, dove animali tipici da prateria, come il cavallo selvatico e il bue selvatico, evidentemente occupavano l’immaginario dei cacciatori paleolitici.

La grotta documenta la cultura degli uomini del Paleolitico e del Neolitico, cacciatori, le cui descrizioni di vita vissuta e la trasposizione dei riti propiziatori sono giunte fino ai nostri giorni sotto forma di arte rupestre. Alla camera principale si accede attraverso un passaggio molto angusto. Forse proprio la quasi totale separazione dall’esterno e il buio hanno preservato lo spettacolo di incisioni parietali e pitture rupestri rinvenute quasi per caso, nel corso del 1949, da una pittrice fiorentina di nome Francesca Minellono. Oltre alle citate incisioni, sono state rinvenute pitture parietali raffiguranti animali terrestri e marini, idoli di forma globosa, figure antropomorfe stilizzate con arti lunghi e filiformi, forse danzanti, tutti di colore nero. Alla destra della scena descritta compare l’unica figura umana dal corpo più sinuoso e testa a punta, riferibile al Paleolitico, di colore rosso.