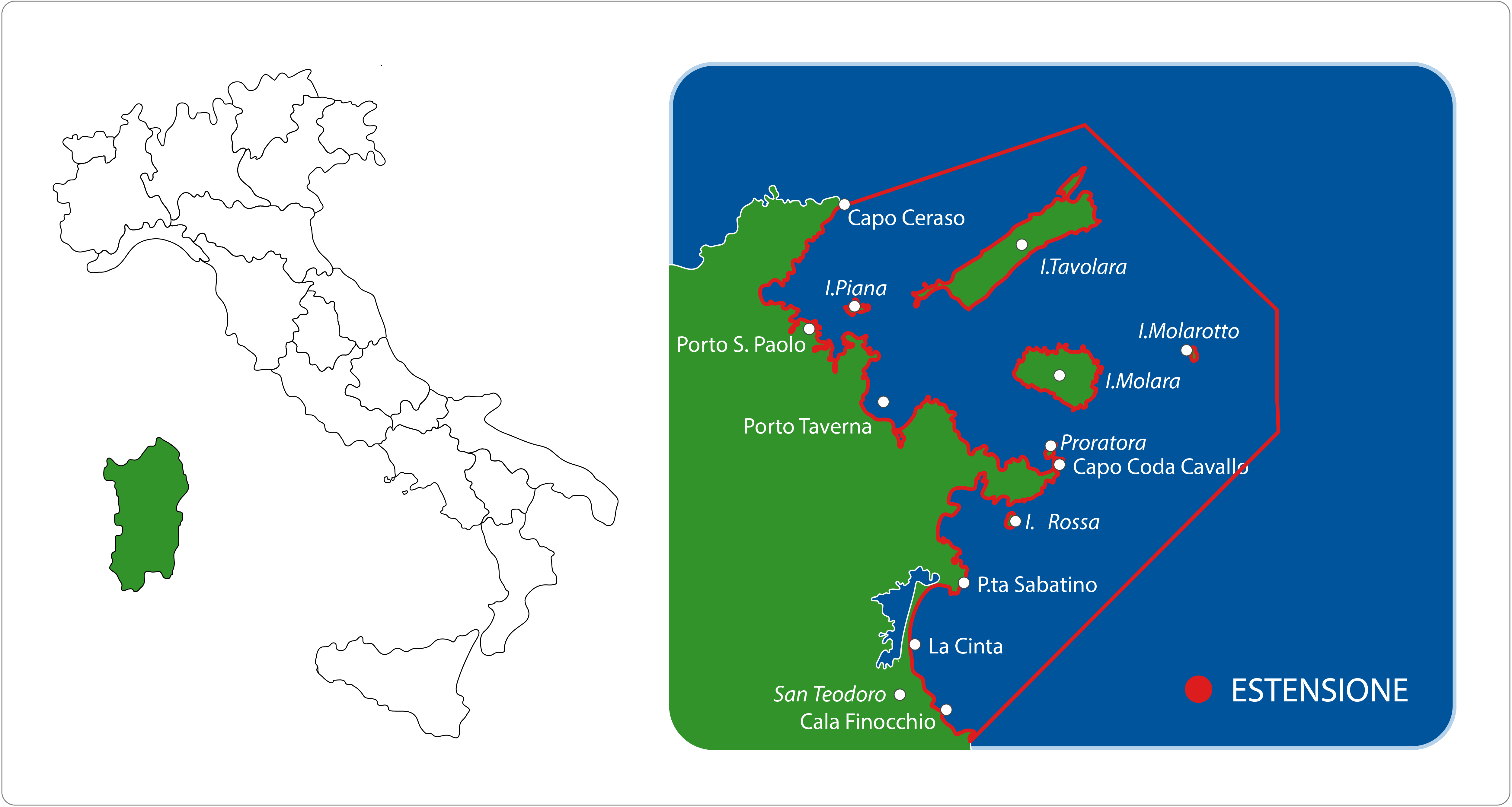

C’è uno straordinario, multiforme, peculiare patrimonio naturale concentrato tra terra e mare in una parte della Gallura, nella Sardegna nord-orientale, tra Punta Ceraso, che segna il limite inferiore del Golfo di Olbia, fino a Cala Finocchio, comprendendo varie isole tra cui Tavolara, Molara e la piccola Molarotto, oltre alla Punta Coda Cavallo al di sotto di esse. Una costa molto frastagliata, dove tra alti promontori di rocce antichissime si aprono numerose spiagge di sabbia chiara dalle sfumature rosate, che spesso separano dal mare delle lagune salmastre, come il famoso stagno di San Teodoro, dove nidificano o sostano durante le migrazioni decine di specie di uccelli, alcune delle quali sono considerate a rischio e soggette a particolare protezione a livello internazionale. A tutelare questa ricchezza di ambienti naturali di notevole valore ecologico, dal 1997 è l’Area Marina Protetta che prende il nome sia da Punta Coda Cavallo che dall’isola di Tavolara, la più grande di quelle comprese nella sua perimetrazione. L’Amp gallurese è gestita da un consorzio tra i Comuni di Olbia, Loiri-Porta San Paolo e San Teodoro, nei cui territori ricade.

L’area protetta, che ha conquistato la certificazione Emas, è anche è anche una ASPIM, ovvero un’Area Specialmente Protetta di Importanza Mediterranea, inserita nella Lista del Centro di Attività Regionale per le Aree Specialmente Protette dell’Environment Programme delle Nazioni Unite. E comprende le ZSC “Isole Tavolara, Molara e Molarotto” e “Stagno di San Teodoro”.

GLI HABITAT

Alla varietà geologica che caratterizza sia il territorio in terraferma sia sulle isole, corrisponde un’altrettanto notevole varietà di habitat terrestri e marini, ciascuno con peculiarità che lo rendono meritevole di speciale tutela come le molteplici specie vegetali e animali da cui è popolato. Oltre alle rocce di granito, di vario tipo a seconda della prevalenza dei minerali che le compongono (compresi dei graniti rosa a cui corrisponde la colorazione della sabbia di alcune spiagge), prevalenti in terraferma, sull’isola di Molara e in rocce affioranti dal mare, soprattutto sull’isola di Tavolara ci sono rocce carbonatiche con antri, cavità e fessure frutto dei fenomeni di carsismo ancora attivi. E di notevole interesse sono anche le spiagge fossili, che raccontano la storia geologica dei luoghi. Una ricca vegetazione è presente ovunque, con macchia mediterranea alta sulle isole di Molara e Tavolara.

In corrispondenza di varie spiagge si incontra l’habitat di dune costiere di sabbia chiara, protette dall’erosione dei forti venti da una tipica vegetazione compatibile con l’aridità del clima, con una presenza significativa in alcuni punti di ginepri, in particolare ginepro fenicio (Juniperus phoenicea). Nell’ambiente dunale, a Spalmatore di Terra, Cala Gilgolu, Porto Taverna e Porto San Paolo cresce la rara firrastrina bianca (Rouya polygama). Specie adatte ad ambienti salmastri sono insediate in prossimità degli stagni costieri a Porto Taverna, Cala Brandinchi e spiaggia la Cinta. Numerosi sono gli endemismi, in particolare il fiordaliso spinoso (Centaurea horrida), la pianta più a rischio dell’Amp, endemica nelle Sardegna del nord, con due stazioni a Su Spalmatore e Cala di Levante; su falesie granitiche cresce il Cavolo di Sardegna o Colza di Sardegna (Brassica insularis). Sul fronte delle specie endemiche, a terra si registrano varie specie protette: tra i rettili, nella zona A di Molarotto vive Podarcis tiliguerta ranzii, una sottospecie della lucertola tirrenica esclusiva di Sardegna e Corsica Podarcis tiliguerta, e poi la lucertola gongilo (Chalcides ocellatus) nella sottospecie Tiligugu, presente anche nel nord-Africa, che è una specie protetta; molto diffuso nell’Amp è il piccolissimo tarantolino (Euleptes europaea). Oltre cento specie di uccelli frequentano le zone umide costiere, come i fenicotteri rosa dello stagno di San Teodoro, il gabbiano corso (Larus adouinii) sulle piccole isole e il marangone dal ciuffo (Phalacrocorax aristotelis desmarestii). E non mancano i rapaci, tra i quali l’aquila reale.

Spostandosi in mare, sui fondali rocciosi costieri, a bassa profondità prolifera l’alga verde ombrellino di mare (Acetabularia acetabulum). La Rosa di mare (Lithophyllum byssoides), vegetale della zona di marea che predilige ambienti esposti al moto ondoso e poco luminosi, a Tavolara ha costruito trottoir che cingono l’isola per diversi chilometri. Nella fascia infralitorale è largamente diffusa l’alga bruna Cystoseira, che crea vaste praterie, con le specie Cystoseira amentacea e Cystoseira zosteroides.

Altro habitat fondamentale nell’Amp sarda è quello della Posidonia oceanica, che raggiunge i quaranta metri di profondità e cresce sia su sostrato sabbioso che roccioso, con l’enorme varietà biologica che le è associata. Oltre i trenta metri, sulle rocce, inizia il regno del coralligeno, che si estende su circa 97 ettari della superficie complessiva dell’Amp, ma con caratteristiche diverse nei diversi siti. Sulle pareti verticali e subverticali delle falesie s’impone il colore giallo con la madrepora Leptopsammia pruvotie con la gorgonia Eunicella cavolinii; sulle strutture di granito tra i 35 e i 70 metri di profondità nel canale di Tavolara prevale la gorgonia rossa Paramuricea clavata insieme a grandi quantità di spugne come Spongia lamella e Sarcotragus foetidus. Sul coralligeno, dalle Secche del Papa fino ai cento metri di profondità, si distingue la magnificenza di vere e proprie foreste di gorgonie rosse. Tra gli animali marini rari e a rischio estinzione, nella zona di marea è insediata la Patella ferruginea su sostrati duri di natura calcarea o granitica. Tantissime le specie ittiche presenti nel mare al largo di Capo Coda Cavallo e intorno alle isole. Numerosi esemplari di cernia bruna (Epinephelus marginatus) sia tra gli anfratti rocciosi che tra le praterie di Posidonia. Molto diffusi anche i branchi di corvina (Sciaena umbra) nelle grotte oscure o nelle spaccature tra le rocce. Tra marzo e aprile la zona è frequentata da esemplari di squalo elefante (Cethorinus maximus), che nuotano tra la superficie e i 2000 metri di profondità e sono totalmente innocui, giacchè si nutrono di plancton.

Non rari sono gli incontri con la tartaruga Caretta caretta, che nell’Amp ha scelto anche dei siti per la deposizione delle uova, con i delfini tursiopi (Tursiops truncatus) e con le balenottere comuni (Balenoptera physalus).

ZONAZIONE

Due Zone A di riserva integrale: la prima corrisponde al tratto di mare a dell’isola di Tavolara, a sud di Cala di Levante, Punta del Papa e Punta del Passo Malo; intorno all’isolotto di Molarotto. Vi sono consentiti l’accesso al personale dell’Ente gestore per attività di servizio e di soccorso e al personale scientifico per ricerche autorizzate; visite guidate subacquee, regolamentate, secondo itinerari definiti. Vietati la balneazione, tutti i tipi di pesca e il transito di natanti.

Le quattro Zone B di riserva generale comprendono il tratto di mare tra Capo Ceraso e la caletta Sa Enas Appara; il tratto di mare tra Coda dellu Furru e Punta di Tamerigio; intorno alle isole Molara e Molarotto; intorno all’isola di Tavolara, escluso il tratto sud-est.Oltre quanto è previsto nelle Zone A, sono consentiti: la balneazione; la navigazione a motore a velocità non superiore ai 5 nodi entro i 300 metri dalla costa e non superiore ai 10 nodi nella fascia tra i 300 e i 600 metri; le visite guidate anche subacquee regolamentate; l’ormeggio nelle strutture appositamente attrezzate dall’Ente gestore; la piccola pesca con attrezzi selettivi che non danneggino i fondali ai pescatori professionisti dei Comuni di Olbia, Loiri Porto San Paolo e San Teodoro. Vietate la pesca professionale con cianciolo e reti a strascico; la pesca sportiva e ricreativa esercitata con qualunque mezzo.

Nella Zona C, che occupa tutto il mare al di fuori delle altre zone all’interno del perimetro dell’Amp, oltre a quanto è permesso nelle altre zone, sono consentiti: la navigazione a motore a velocità non superiore ai 5 nodi entro i 300 metri dalla costa e non superiore ai 10 nodi nella fascia tra i 300 e i 600 metri; l’ormeggio regolamentato dall’Ente gestore; le immersioni subacquee compatibili con la tutela dei fondali; la piccola pesca con attrezzi selettivi che non danneggino i fondali ai pescatori professionisti dei Comuni di Olbia, Loiri Porto San Paolo e San Teodoro. Inoltre, è consentita la pesca sportiva da riva con canne e lenze, non più di due per persona, anche con mulinello, con ami di lunghezza non inferiore ai 18mm; da unità navali con bolentino o canne da fermo, non più di quattro per imbarcazione, con ami di lunghezza non inferiore ai 18mm; da unità navali con correntine, con non più di tre ami di lunghezza non inferiore i 18 mm e con lenze per cefalopodi, non più di quattro per imbarcazione; da unità navale traina con non più di due lenze per imbarcazioni, con ami di lunghezza non inferiore ai 18mm. Vietate la pesca a traina con affondatore e lenze di tipo “monel” e piombo guardiano; la pesca con la tecnica del “vertical jigging e similari”.

IL PARADISO DELLE BERTE MINORI

A Tavolara si registra un record relativo alla presenza di una specie di uccello marino che frequenta l’isola in massa per riprodursi, la berta minore (Puffinus yelkouan). Si calcola che ogni anno tra le diecimila e le tredicimila coppie di berte, ovvero la metà della popolazione mondiale, si fermino nelle grotte e nelle cavità delle isole di Tavolara e Molara durante il periodo della nidificazione. La specie è stata protagonista nel 2018 di un apposito progetto europeo realizzato dall’Amp, “Life Puffinus Tavolara”, finalizzato a tutelare la specie attraverso la salvaguardia del suo habitat, anche con l’eradicazione dall’isola del ratto nero e della pianta invasiva fico degli Ottentotti, oltre al ridimensionamento della popolazione di capre selvatiche.

Ph: www.amptavolara.com